[تحریر: لال خان]

معمر اور بزرگ افراد عام طور پر گئے وقتوں کی تعریفیں اور قصہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ نوجوان نسل کا بڑا حصہ اس رجحان کو مبالغہ آرائی اور قدامت پرستی سمجھتا ہے۔ درحقیقت دہائیوں کے وقفے سے ہوش سنبھالنے والی دونوں نسلوں کے افراد کا موقف پوری طرح غلط ہے نہ ہی درست۔ اس کائنات کی ہر چیز کی طرح انسانی سماج بھی مسلسل تبدیلی، تغیر اور ارتقا کے نہ ختم ہونے والے سلسلے میں متحرک ہے۔ نسل انسان کا سماجی، معاشی اور تکنیکی ارتقا دراصل قدرت پر قابو پانے کی جدوجہد پر مشتمل ہے۔ فطرت پر مکمل اختیار ہی انسان کو حقیقی معنوں میں ’’آزاد‘‘ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ سماج میں ہونے والی ہر تبدیلی بہتر اور مثبت ہی ہو۔ اگر ہم فنون لطیفہ کا جائزہ لیں تو فن تعمیر سے لے کر موسیقی تک ’’جدیدیت‘‘ کے ایسے معیار نظر آتے ہیں جو ماضی کی نسبت پست اور حقیر ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انتہائی بے معنی اور بے ہودہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح فلم اور ڈرامہ سازی، رقص، لٹریچر اور شاعری جیسے فنون کی حالت زار کا طائرانہ جائزہ بھی عمومی زوال کے رجحان کو واضح کر دیتا ہے۔

کسی بھی معاشرے میں فن، ثقافت اور تہذیب کا سب سے واضح اور زور دار اظہار اس کا طرز تعمیر ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ کا جائزہ لیا جائے تو فن تعمیر کو تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستان بیان کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ پیداواری قوتوں اور تکنیک کو ترقی دینے میں حکمران طبقے کی نااہلی ایک طبقاتی سماج کی معیشت، سیاست اور ثقافت کے ساتھ ساتھ فن کے بگاڑ پر منتج ہوتی ہے۔ قدیم اشتراکیت اور ایشیائی طرز پیداوار سے لے کر غلام داری اور جاگیر داری تک کا سفر اسی مظہر کا نتیجہ ہے۔

نویں صدی کے مشرق وسطٰی اور لیوانٹ کا تجزیہ کیا جائے تو اس خطے میں ابھرنے والی تہذیب اور فن کا عروج بغداد اور دمشق سے بڑھ کر غرناطہ اور قرطبہ میں نظر آتا ہے۔ الحمرا جیسے محلات کا فن تعمیر ان ایوانوں میں تخلیق ہونے والی موسیقی کی طرح ہی لاثانی ہے۔ اس دور میں خلیفاؤں کے درباروں میں فلسفے پر ہونے والے بحثوں کے موضوعات کا تذکرہ ہی آج کے رجعتی عہد میں ’’کفر‘‘ کا فتویٰ لگوانے کے لئے کافی ہے۔ فلسفے کے ساتھ ساتھ فلکیات، طب، سماجیات اور دوسرے سائنسی علوم میں تیز پیش رفت ہوئی۔ لیکن پھر ملوکیت، ملائیت اور دولت کی ہوس نے ترقی کو تنزلی میں بدلتے ہوئے اس سلطنت کو تاراج کردیا۔ اس زوال اور رجعت کے خلاف سائنس، فلسفے اور فنون لطیفہ کے شعبوں ہونے والی بغاوت کی داستان بھی کئی صدیوں پر محیط ہے۔

اگر ہم برصغیر کی جدید تاریخ کا جائزہ لیں تو تقسیم کے بعد سے ہندوستان یا پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسی عمارت تعمیر نہیں ہوئی جس سے فن تعمیر، ثقافت یا تہذیب کا بلند معیار چھلکتا ہو۔ ماضی میں مغلیہ سلطنت نے اگرچہ فن تعمیر کو جلا بخشی لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ برصغیر میں سب سے اعلیٰ معیار اور جمالیات کی عمارات ’’وکٹورین آرکٹیچکر‘‘ کی پیداوار ہیں۔ یہ فن تعمیر اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں یورپ، خصوصاً برطانیہ میں برپا ہونے والے صنعتی انقلابات کی بنیاد پر پروان چڑھا تھا۔ یورپ میں سے جاگیر داری کا خاتمہ تکنیک، سیاست اور طرز پیداوار میں برپا ہونے والے انہی انقلابات نے کیا تھا۔

انقلابات جب متروک نظاموں کو اکھاڑ کر نئے معاشرے تعمیر کرتے ہیں تو سائنس اور فنون لطیفہ کا بھی جنم نو ہوتا ہے۔ پرانے نظام کی بیڑیوں اور گھٹن سے آزا ہونے کے بعد پورا سماج تازہ ہوا میں سانس لے کر پھلتا پھولتا ہے۔ نئی سائنسی ایجادات اور دریافتیں انسانی زندگی کو سہل بناتی ہیں اور معاشرے سرعت سے ترقی کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہی ’نئے‘ نظام، سماجی ڈھانچے اور پیداواری رشتے تاریخ اور وقت کے ہاتھوں متروک ہو جاتے ہیں۔ گلتے سڑتے سماجی و معاشی نظام پر براجمان حکمران اپنی حاکمیت اور مراعات کے تحفظ کے لئے ماضی کے مزار کھود کر تعصبات اور رجعتی نظریات دوبارہ نکال لاتے ہیں۔ بھڑکتے ہوئے انقلابات کو روکنے کے لئے جبر کے ہتھکنڈے استعمال کئے جاتے ہیں۔ بادشاہتوں، سفاک آمریتوں اور مالیاتی جمہوریتوں پر براجمان سیاسی رہنما، رجعت، جبر اور تاریکی کے ان رجحانات اور نظریات کا انفرادی تشخص بن جاتے ہیں۔

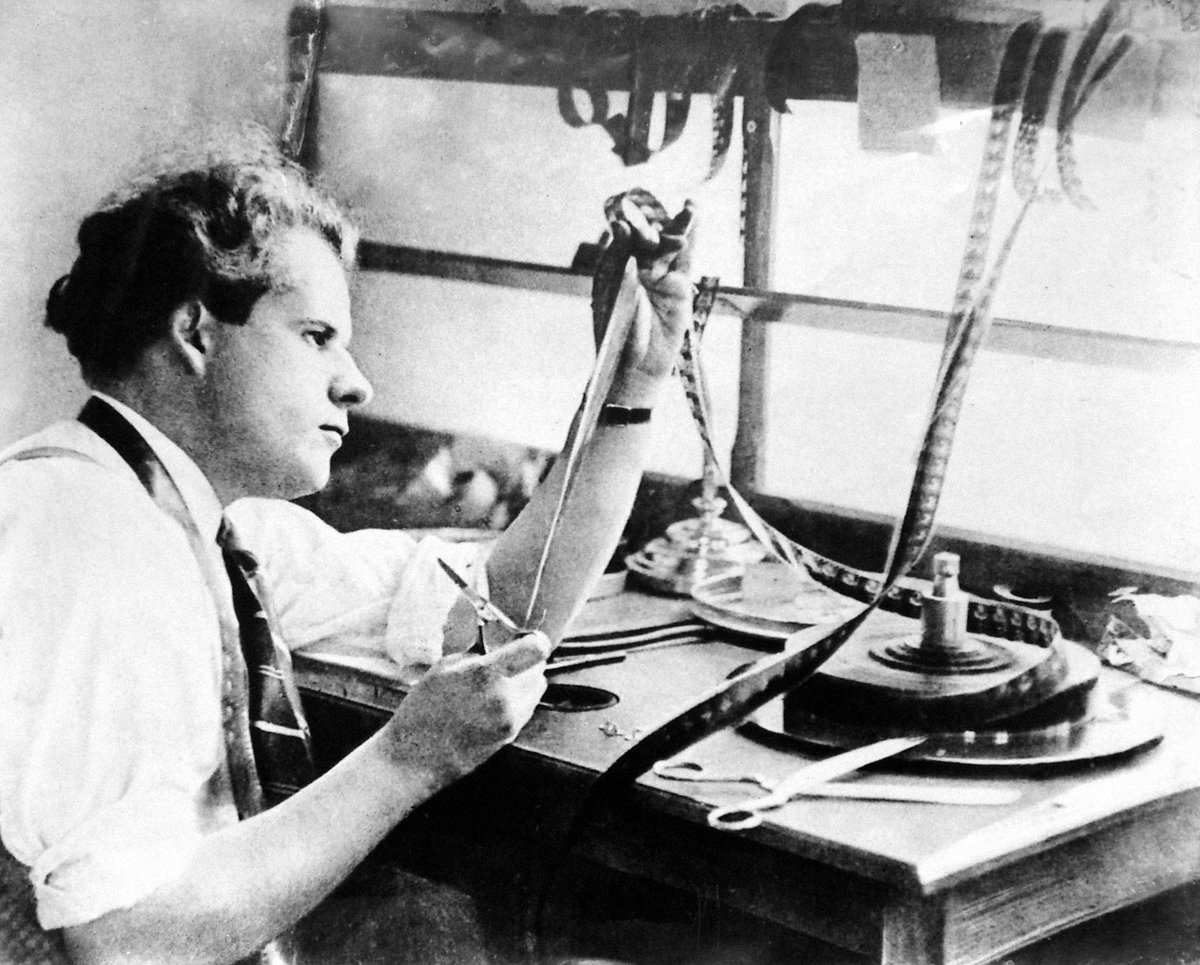

اس تکلیف دہ عہد میں، جب ایک سماج کی کھوکھ سے دوسرا سماج جنم لے رہا ہوتا ہے، طبقاتی جدوجہد زیادہ واضح ہو کر فن میں سرائیت کر جاتی ہے۔ فنون لطیفہ سے وابستہ افراد دو حصوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا طبقات سے جا ملتے ہیں۔ ایک طرف سرکار اور حکمران طبقے کے کاسہ لیس ہوتے ہیں تو دوسری طرف اپنی شاعری، تصانیف، اداکاری، اور مصوری میں محنت کش عوام کے مفادات اور استحصالی نظام سے بغاوت کی نمائندگی کرنے والے۔ انقلابات سماجی رویوں، نفسیات اور سوچ کے انداز ہی بدل ڈالتے ہیں۔ انقلاب فرانس سے پہلے اور بعد کی موسیقی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح میکسم گورکی نے اپنا شہرہ آفاق ناول ’’ماں‘‘ 1905ء کے انقلاب روس کے بعد لکھا تھا جبکہ جدید سینما کے بانی سرگی ایزن سٹائن نے ’’جنگی جہاز پوٹمکن‘‘ اور ’’اکتوبر‘‘ جیسی لازوال فلمیں 1917ء کے بالشویک انقلاب کے بعد تخلیق کیں۔ انقلابی پراپیگنڈا کے لئے تخلیق کئے جانے والے پوسٹرزاور تصاویر نے فن مصوری کو محنت کش طبقے کی امنگوں سے جوڑ دیا۔

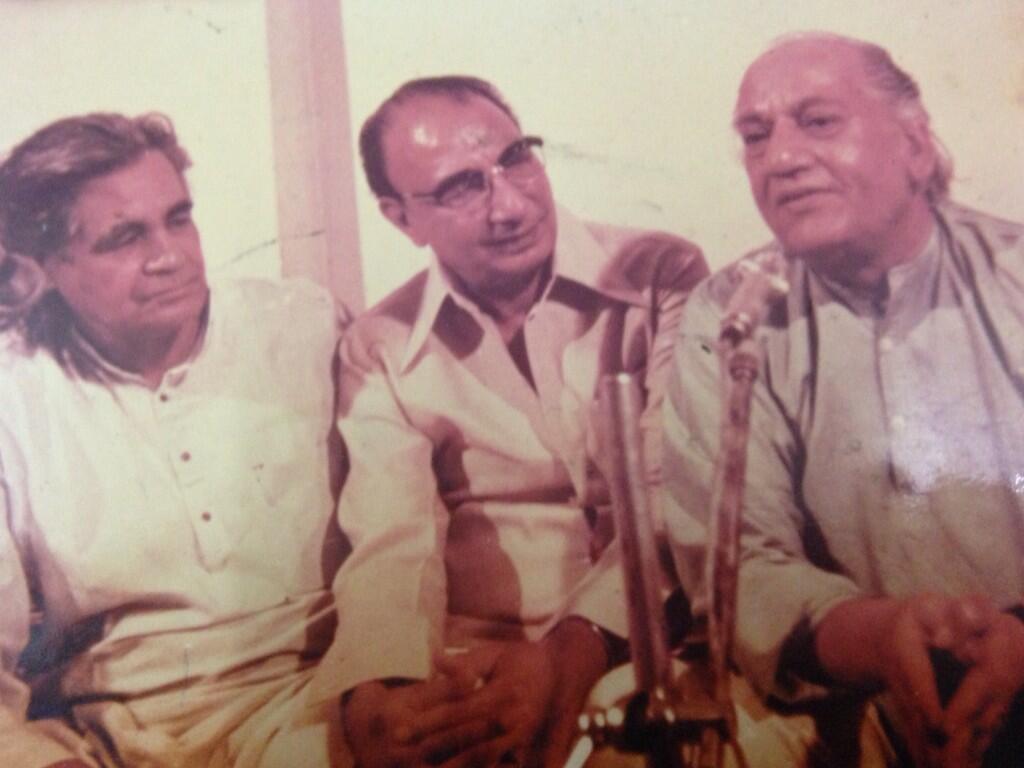

پاکستان میں’’آزادی‘‘ کے بعد کی کچھ دہائیوں میں موسیقی، سینما اور شاعری کا عروج نظر آتا ہے۔ اس عہد میں تاریخ کے اوراق پر نقش ہوجانے والی کئی فلمیں اور گانے تخلیق ہوئے۔ خلیل قیصر اور ریاض شاہد انمول فلمساز تھے۔ ارمان، انسانیت اور مٹی کے پتلے جیسی فلمیں پاکستانی سینما کا شاہکارتھیں۔ خورشید انور، رشید عطرے، ماسٹر عنایت حسین، ماسٹر سہیل رانا، عبداللہ اور بابا جے اے چشتی کی دھنوں پر ایک زمانہ جھومتا رہا۔ ساحر لدھیانوی، فیص احمد فیص، مجید امجد، مصطفی زیدی، احمد فراز، منیر نیازی، حبیب جالب اور جاوید شاہین کے شعر ایک پر پیچ عہد کی روح اور احساس کے عکاس ہیں۔ ان سب فنکاروں اور شعرا میں مشترک بات اس سماج کے کسی نہ کسی پہلو یا بحیثیت مجموعی پورے نظام سے بغاوت ہے۔ ہر انقلابی باغی تو ضرور ہوتا ہے لیکن ہر باغی انقلابی نہیں ہوسکتا۔ ان میں سے کئی اعلانیہ کیمونسٹ تھے۔ یہ بڑے لوگ اپنی زندگیوں میں ایک کامیاب سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے اس نظام کا خاتمہ تو نہ دیکھ سکے لیکن اپنے فن اور شاعری کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لئے ورثے میں بہت کچھ چھوڑ گئے۔

آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں سینما، ڈرامہ، موسیقی اور شاعری جیسے فنون لطیفہ ذلت اور تنزلی سے دوچار ہیں۔ یہ اس نظام اور سماج کی فرسودہ معیشت، سیاست اور ثقافت کا بالواسطہ اظہار ہے۔ عراق سے لے کر افغانستان تک رجعت کے طوفان اس بچی کھچی تہذیب کو بھی بربریت کی دھول تلے فنا کرنے کے درپے ہے۔ شدید بیگانگی نے معاشرے پر خودغرضی اور پراگندگی کو مسلط کر رکھا ہے۔ آج کل سینما اور آرٹ پر ریاستی عدم توجہ کا بہت شور مچایا جاتا ہے۔ یہ شکایت درست بھی ہے کیونکہ اس بحران زدہ معیشت میں فنون لطیفہ کی ترویج تو دور کی بات، عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنی کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ لیکن ریاست اگر اپنی تجوریوں کا منہ فنون اور فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے لئے کھول دے تو بھی سینما، شاعری اور ادب وغیرہ کو نئی زندگی نہیں مل سکتی کیونکہ معیشت کے ساتھ ساتھ اس سماج کی ہر قدر اور اس نظام کا ہرشعبہ زوال کا شکار ہے۔ مارکس کے جنازے پر اینگلز نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’’مارکس نے وہ سادہ حقیقت دریافت کی جسے اب تک فلسفے کی حد سے زیادہ مغز ماری نے چھپا رکھا تھا: سیاسیات، سائنس، آرٹ اور مذہب پر غور و فکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کو خوراک، رہائش اور لباس میسر ہوں۔‘‘ جو سماج انسان کی حیوانی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو وہاں حس لطافت اور جمالیات کا ذوق کبھی نہیں پنپ سکتا۔ محنت کش عوام کا سیاسی تحرک اور اس گلے سڑے نظام کو منہدم کر دینے کے لئے سماج کی بوسیدہ معاشی بنیادوں پرکاری ضرب ہی ادب، سینما، شاعری، مصوری اور دوسرے فنون لطیفہ میں نئی روح پھونک سکتی ہے۔

لیون ٹراٹسکی نے 1938ء میں لکھا تھا کہ ’’سرمایہ داری کا بحران معیشت سے شروع ہو کر انسانی سوچ کی عکاسی کرنے والے بلند ترین طریقوں میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ فن نہ تو اس بحران سے بچ سکتا ہے، نہ ہی خود کو اس سے الگ کر سکتا ہے۔ فنون لطیفہ اس وقت تک گل سڑ کر مسخ ہوتے رہیں گے جب تک موجودہ سماج کی تعمیر نو نہیں کی جاتی۔ یہ فریضہ اپنے کردار میں انقلابی ہے۔ اسی لئے ہمارے عہد میں فن کے سماجی کردار کا تعین انقلاب سے اس کے تعلق کی بنیاد پر ہی کیا جاسکتا ہے۔‘‘

متعلقہ:

فن اور طبقاتی جدوجہد

مارکسزم، آرٹ اور سماج؛ ایلن ووڈز کا نیشنل کالج آف آرٹس لاہورمیں لیکچر